【HSP対談vol.9】仕事での疲れを対処する3つの鍵とは?

2019年7月27日に、HSPの働き方に関する9回目の対談を実施しました!

HSPとは、生まれつき5人に1人は当てはまる、繊細で敏感な性格の人を指します。(詳しくは、こちらから解説をご覧ください。)

HSPの人は、繊細で敏感な気質がゆえに仕事で悩みを抱えやすく、どのように働いていくべきかということについては、大きな課題とされてきました。

そのため、HSPにとっての最適な働き方を探るべく、色んな方々と対談を実施しています。

前回の対談の模様も記事にまとめておりますので、気になる方はぜひ、以下のリンクからご覧ください!

【HSP対談vol.8】HSPや発達障害の人の仕事のツラさとは?働きやすい職場の条件やヒントも

さて、HSPの人は、繊細で敏感な気質がゆえに、色んなコトを気にしてしまい、また、神経を高ぶらせてしまいやすいため、疲れやすいと言われています。

そのため、体力・気力を保ったまま働き続けることを難しく感じているHSPの方もたくさんいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、対談を通じて、HSPの人が仕事での「疲れやすさ」を対処する方法などについて、考えていきました。

仕事での疲れに悩まされているHSPの方は、ぜひ最後までご覧ください!

この記事の目次

対談の概要について

(1)対談の趣旨

| 日時:2019年7月29日(土)10時00分~12時00分 場所:オンラインにて対談 |

先日、私はこんなツイートをし、多くの方から反応をいただきました。

「疲れやすい」ということに尺度はない。

だから、世の中の基準は疲れにくい人のところにあり、「疲れやすい」は甘えだと思われがち。

ただ、仕事をこなすのが精一杯で、飲み会やスポーツ、そして食事や恋愛でさえ、疲労が原因で手が回らないこともある。

「疲れやすい」を、甘くみてはいけない。

— ぽん乃助@HSP働き方戦略ブロガー (@suke_of_pon) July 10, 2019

そして、このツイートをきっかけに、HSPの方と対談する機会に至りました。

HSPの「生きづらさ」を感じる要素としては、マルチタスクが苦手とか、落ち込みやすいとか、色々と挙げられます。

ただ、私は、HSPの「生きづらさ」の要素の中でも、疲れやすいと言うことがいちばんツラいものだと考えています。

それは、仕事と生活が毎日続いている中で、「疲れやすさ」は向上心を削いでしまい、消耗的でつまらない日々を送ることにつながると思っているからです。

HSPの人が疲れやすいということは、著書でも書かれていることが多いです。

繊細で敏感なHSPは、人の気持ちに共感や同調しやすいので、いつも気を遣い、常に神経を高ぶらせた状態で生活しています。一日中休む暇もなく脳も自律神経もホルモンもフル稼働の状態であるため、どうしても非HSPに比べて疲れやすいのです。

引用:長沼睦雄(2016)『敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本』永岡書店

私は、HSPの人が「生きづらさ」を緩和すべく、疲れやすさをどのように対処するのかということがとても大事だと考えています。

そして、疲れやすさとうまく付き合うことで、日々の仕事や生活において前向きに楽しめるのではないかとも思っています。

そこで、今回はHSPの人が仕事での「疲れやすさ」を対処する方法などについて、対談を通じて考えることとしました。

(2)対談のお相手

①橘咲希さん

・HSPのキャリアに関して精通されており、講義やカウンセリング・コーチング・コンサルティングなどを通じ、一人ひとりの働き方や在り方に向き合っている方です。

・他の仕事もされながら、HSP勉強会の開催などの活動をされており、まさに「疲れやすい」自分とうまく付き合って仕事をされている方でした。仕事や生活との折り合いのつけ方について大変参考になるお話をたくさんうかがうことができました。

・今回、対談に至ったのは橘さんのお声がけのお陰でありました、ありがとうございました。お話を通じて、繊細な気質をお持ちでありながら、前に進める力が非常に強い方なんだろうなぁ…と思いました!

| 橘咲希さんのHP→こちら 橘咲希さんのTwitter→こちら |

②Lieさん

・ご自身のこれまでのキャリアを踏まえ、多くの方へのキャリア相談をなされており、「人が強みを発揮する」ということに日々向き合っていらっしゃっています。

・子育てをされながら、「疲れやすさ」とうまく付き合いながらご自身のキャリアを真剣に考えていらっしゃっており、対談では参考になるお話をたくさんいただけました。

・外資の会社も国内の会社まで勤務経験があり、様々な会社の文化をご存じでした。お話を通じて、柔和でありつつ、非常にスマートな方なんだろうなぁ…と思いました!

| LieさんのTwitter→こちら |

スポンサーリンク

対談を通じて分かったこととは?

(1)HSPの人が普通の人より疲れやすいと感じる瞬間について

さて、HSPの人が疲れやすいということは、先述のとおり、たくさんの著書の中で書かれています。

ただ、「疲れやすさ」には、個人差があるのではないかと思っています。

今回は、せっかくHSPの方と対談しているので、疲れの個人差を知るべく、まずはこんな質問をぶつけてみました。

疲れは、ざっくり分けると、橘咲希さんが仰るとおり「精神的な疲労」と「肉体的な疲労」に分けられます。

そして、この会話から、HSPの人の中でも「精神的な疲労」を感じることもあれば、「肉体的な疲労」を感じることもあり、これはその人の特質や状況により異なることが伺えます。

(2)HSPの疲れの程度と「疲れやすさ」が周囲に伝わらないことについて

さて、HSPの人の「疲れやすさ」が周囲の人に伝わらないことに関して意見が出ました。

伝わらない理由としては、「疲れ」は目に見えないものだからです。

逆に、HSPの人が「疲れやすい」と感じているのは、普通の人と比べて、違いを感じる瞬間があるためだと思っています。

そこで、次にこんな質問をぶつけてみました。

「どれくらい疲れているのか?」ということは、睡眠によく表われるものだと思います。

例えば、睡眠を何時間と必要とするほど身体が疲れているのだと言えるのかもしれません。

そして、Lieさんが仰るとおり、仕事などの責任感のある場から離れたときに、ホッとしてしまい、居眠りや長時間睡眠といった形で疲れが表れてくるのではないかと思っています。

私が会ってきた中ではありますが、ロングスリーパーのHSPの方は多く見かけました。

橘さんもTwitterで、ロングスリーパーに関する質問を投げかけていただいたところ、共感いただいたHSPの方も多い状況でした。

統計的に証明はできませんが、ここからもHSPの人が疲れやすいことが垣間見えるのではないかと思います。

そして、橘咲希さんからは、「疲れやすさが周囲に伝わらなかった」エピソードもいただきました。

後ほど詳しく述べますが、疲れやすさの程度は人によって全然違います。

なので、「疲れを軽減するためには、基礎体力をつけろ!」という意見を散見しますが、人によっては運動をする余裕もなく、暴論になりかねません。

そのため、一人ひとりの疲れのタイプに応じて、対処する方法も変わってくるということがここから分かります。

なお、先ほど、私自身は「精神的な疲労」を溜めやすいタイプと述べました。

HSPの人は無意識でいると、気を遣い過ぎてしまうことが多いため、「精神的な疲労」を抱えやすい人も多いかと思います。

このことに関して、以前に疲れを軽減するための方策を記事にまとめたことがありますので、気になる方はぜひ、以下のリンクからご覧ください!

気を遣いすぎて疲れてしまうHSPの人がドライな一面を持つための第一歩とは?

(3)HSS型HSP特有の疲労におけるツラさについて

今回は、偶然ではありますが、HSS型HSPの方が集まって対談を実施しました。

HSS型HSPとは、活発で自ら刺激を求めてしまう、繊細で敏感なHSPの気質の持ち主です。

HSS型HSPの人は、HSPの中でも3割いると言われています。

私も自己診断などでは、HSS型HSPに分類されることが多いです。

そこで、HSS型HSP特有のツラさを知るべく、こんな質問をぶつけてみました。

この会話からは、HSS型HSPの人は自ら刺激を追い求めるため、「疲れやすさ」に拍車がかかってしまい、さらには周囲からも「疲れやすい」と理解してもらいづらいということがうかがえます。

なので、活発に活動したくなる気持ちと裏腹に、自分の「疲れやすさ」とうまく付き合うような自己コントロールがとても大事だということがわかります。

この点も含めて、以前にHSS型HSP特有のツラさと対処法を記事にまとめたことがありますので、気になる方はぜひ、以下のリンクからご覧ください!

繊細だけど外向的なHSS型HSP特有のつらさと4つの克服方法とは?

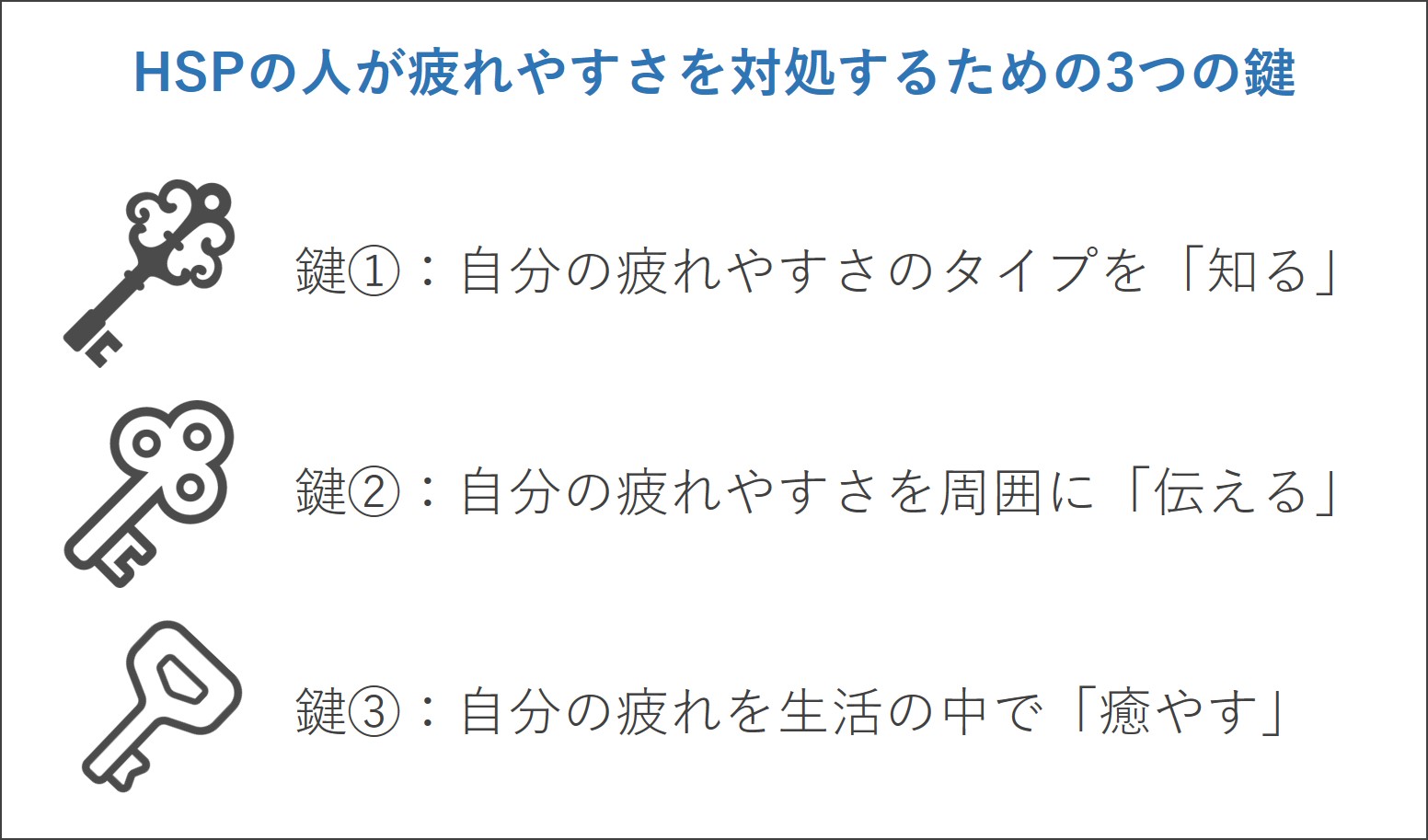

(4)HSPの人が疲れやすさを対処するための3つの鍵について

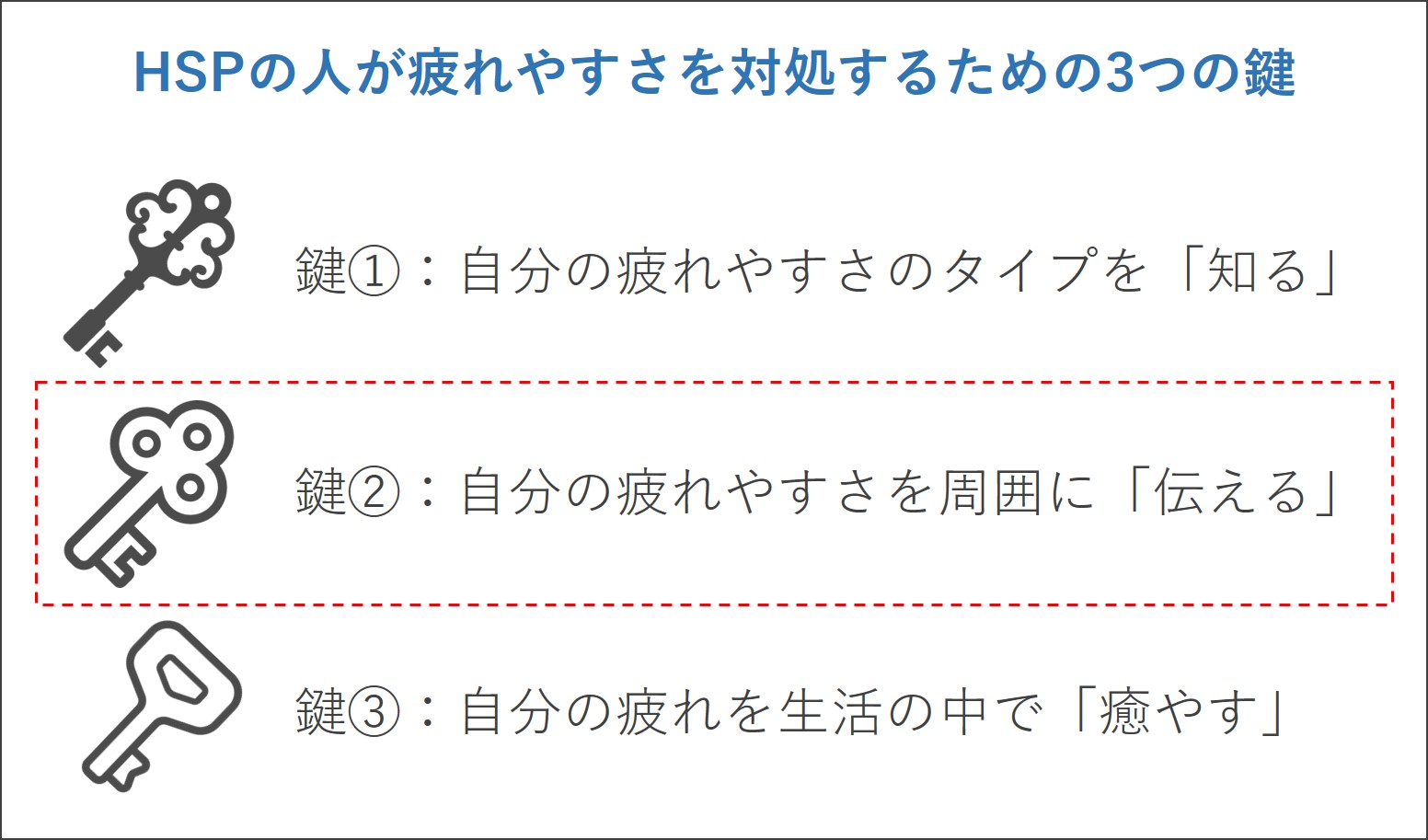

【上記画像はクリックすると拡大表示されます】

さて、ここまでは、HSPの人が疲れやすい場面や困りごとについて考えてきました。

ただ、「疲れ」は目に見える形ではないため、自分自身でうまく対処していかなければ、「生きづらさ」は改善することがはできません。

対談の途中で、次のやり取りがありました。

私は、このやり取りを踏まえて、HSPの人の疲れやすさを対処するための鍵は、「①自分の疲れのタイプを『知る』」「②自分の疲れやすさを周囲に『伝える』」「③自分の疲れを生活の中で『癒やす』」ということだと思いました。

そして、対談の中ではそれぞれの鍵を見つけるためのヒントがたくさん溢れていました。

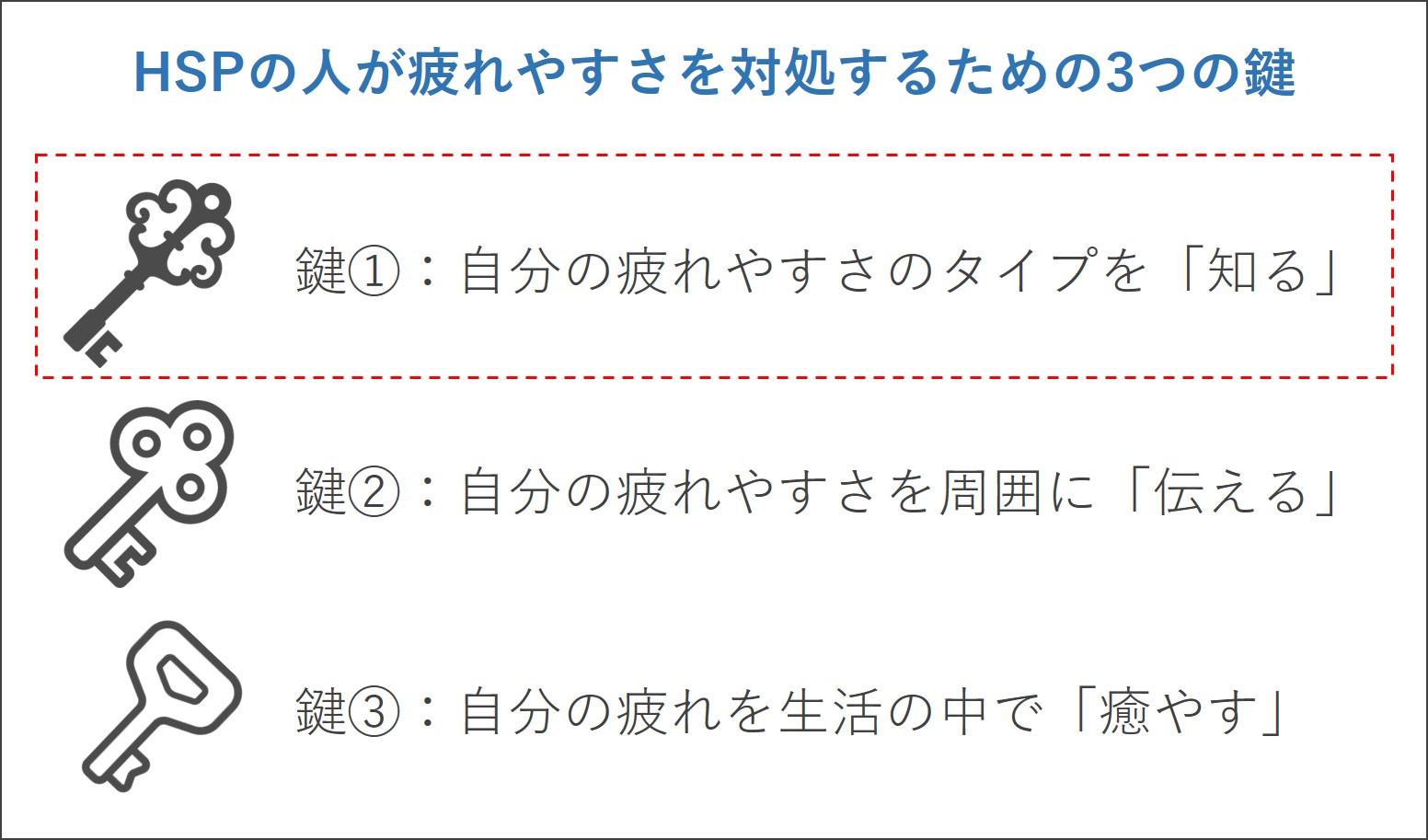

鍵①:自分の疲れやすさのタイプを「知る」

【上記画像はクリックすると拡大表示されます】

疲れやすさを対処するための1つめの鍵として、「自分の疲れやすさのタイプを『知る』」ためのヒントを探るべく、次のような質問をしてみました。

自分の「疲れ」のタイプを知っておかなければ、対処の方法やタイミングが誤ってしまいます。

そして、自分の「疲れ」対処の方法を誤ったり、対処のタイミングが遅れたりすることで、生活に支障をきたすこともあるのです。

さて、自分の疲れのタイプを知るにあたって、お二人からは、参考になる概念をいただきました。

「エンパス・逆エンパス」や「実・虚」など、知らない方も多いと思いますので(私も知らなかったため)、次のとおり紹介いたします。

・エンパス

エンパスとは、エネルギー吸収体質を持った人のこと。感受性が強く、敏感で豊かな感性を持っている。・逆エンパス

逆エンパスとは、エネルギー放出体質の人のこと。感受性が強く、洞察力、感情移入力が発達しやすい。引用:純粋カウンセリング「エンパス体質・逆エンパス体質の特徴」(アクセス日:2019年7月29日)

東洋医学では「同病異治(どうびょういち)」といって、人はそれぞれ固有の体質を持ち、症状のあらわれ方も個々人によって違うので、同じ病気でも、治療の方法が異なってきます。その際、個々人の体質と、かかりやすい病気の傾向を知る目安として、「虚証」と「実証」に大きく分けられます。

簡単にいうと、虚証は本来の生命力が弱まって体の機能が低下した状態=「虚弱な人が不健康になった状態」、実証は有害物によって体の機能が阻害された状態=「壮健な人が不健康になった状態」です。同じ“疲れ”という症状があっても、虚証と実証では捉え方が違ってきます。

引用:元気通信「あなたは虚証(きょしょう)?実証(じっしょう)?東洋医学的お疲れ診断!」(アクセス日:2019年7月29日)

これらの概念は、自分の疲れのタイプを知る意味でも参考になると思いますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

そして、そもそも私が問題意識としてあった「疲れは甘く見られがち」というところの核心に迫るべく、次の質問をぶつけてみました。

社会においては、「疲れやすいのは甘え」だと思われがちですが、疲れの程度がひどい場合、「症候群」と医学的に診断されるくらい、「生きづらさ」につながることもあるのです。

そして、疲れをそのまま対処せずに放置してしまうと、精神疾患に罹ってしまうなど、生活に大きな支障を与えてしまうこともあります。

だからこそ、疲れを甘く見ないと言うことが大切だと思うのです。

ここで言う「甘く見ない」というのは、他人の疲れに対してだけでなく、自分自身の疲れに対してもです。

社会の基準としては体力や気力がある人に置かれてしまうため、自分自身の疲れに気づかない場合もありますし、周囲の人に言いづらいこともあります。

次のテーマにもつながりますが、私は溜まりに溜まった疲れを甘えだと思い込み、他人にSOSを出すのが遅れてしまい、休職もできず、うつ病に罹ってしまったこともあります。

私と同じ経験をしてほしくないという思いから、以前にこのことについて記事にまとめたことがありますので、気になる方はぜひ以下のリンクからご覧ください!

HSPの人がうつ病になったときに休職できない3つの理由とは?

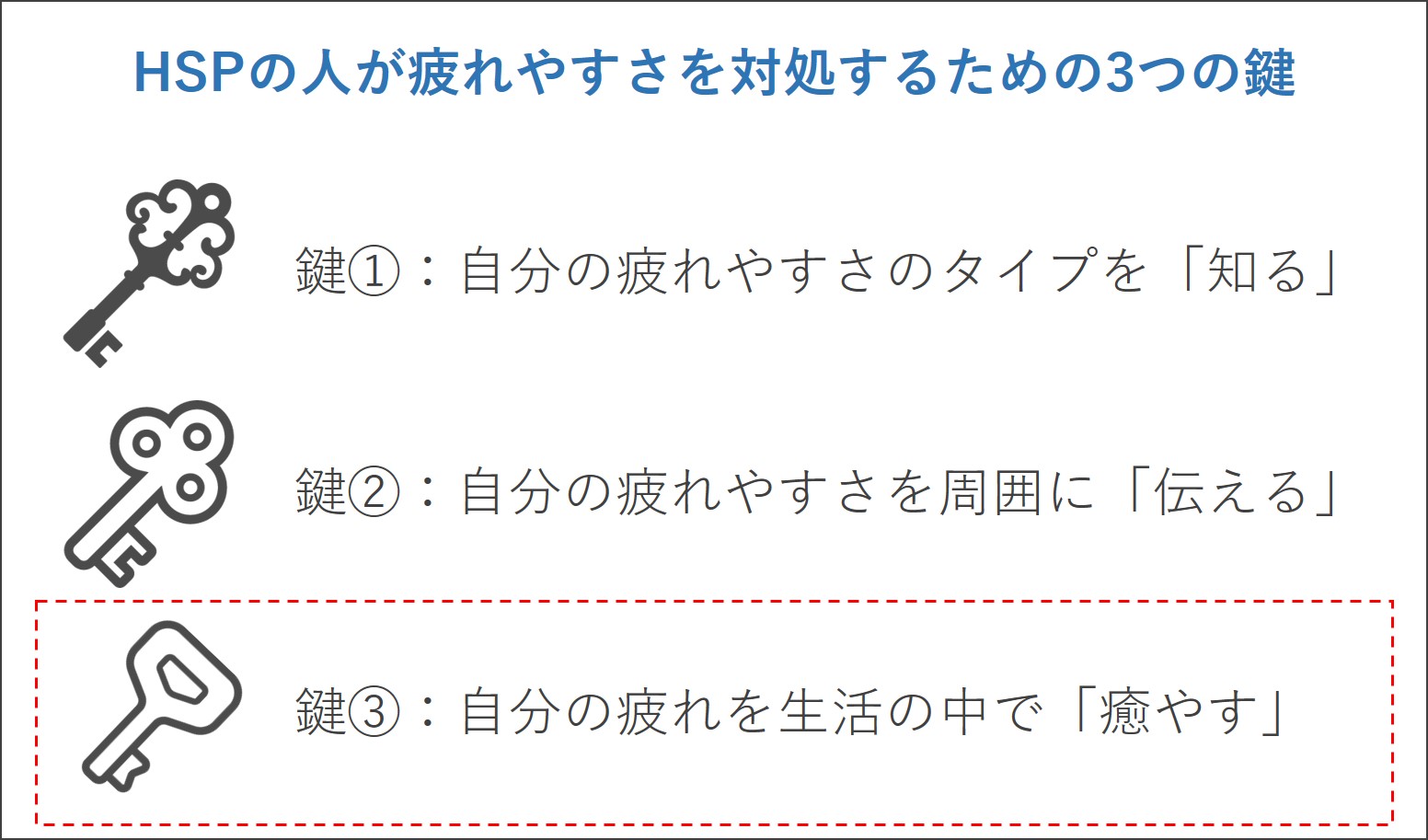

鍵②:自分の疲れやすさを周囲に「伝える」

【上記画像はクリックすると拡大表示されます】

疲れやすさを対処するための2つめの鍵として、「自分の疲れやすさを周囲に『伝える』」ためのヒントについては、次の会話の中にありました。

これは、なるほどと思いました。

橘咲希さんが仰るとおり、「疲れた」というコトバは、使う人や場面によってその程度が大きく異なるため、疲れの程度を一緒に伝えることはとても有効だと思いました。

これに関連してですが、私は自分のツラさを伝えるにあたって、”間接的”に相手に伝えることも有効だと思っています。

というのも、どうしても人は自分を基準に物事を考える傾向にあるため、相手からストレートにツラさを言われても、理解できないことが多いからです。

このことについては、以前に記事にまとめたことがありますので、気になる方はぜひ、以下のリンクからご覧ください。

HSPの人が職場で生きづらさを理解してもらうための効果的なカミングアウトの方法は?

鍵③:自分の疲れを生活の中で「癒やす」

【上記画像はクリックすると拡大表示されます】

疲れやすさを対処するための3つめの鍵として、「自分の疲れを生活の中で『癒やす』」ためのヒントを探るべく、次のような質問をしてみました。

どうしても、HSPの人は、疲れを溜めてしまうことも多いのではないかと思います。

疲れを癒やす方法は、人によって様々あると思いますが、大事なのは疲れを溜めすぎないことにあると思っています。

そのためには、普段の生活の中で無理なく、疲れを癒やすための行動を取り入れることが大事だと考えています。

あくまで私の場合ではありますが、生活の中に落とし込みやすいような短時間で実践できる疲れを癒やす習慣について、以前に記事にまとめたことがありますので、気になる方はぜひ以下のリンクをご参考にしてみてください!

【誰でも続けられる!】HSPの人が日々の疲れを半減させるための7つの習慣とは?

(5)HSPの人が疲れやすさとうまく付き合うための働き方について

さて、本ブログではHSPの人にとっての最適な働き方について模索していますが、自分の疲れやすさとうまく付き合っていくにあたっては、働く環境も重要になってくると思っています

そこで、こんな質問をしてみました。

私は、少し疑問に感じたこともあり、さらにもう一歩深く聞いてみました。

ここで分かるのは、就職先・転職先は自分の一つの面だけで決めるのではなく、あらゆる面を考慮して決めることが、失敗を避けるために大事だということでした。

ただ、対談中でも話題になりましたが、日本は新卒至上主義なので、欧米に比べると転職にネガティブなイメージを持たれることが多いです。

とはいえ、新卒の時点で、自分の「色んな面」をきちんと理解できているとは限らず、自分に適した会社に勤められるかというとその確率はとても低い状況にあります。

なので、自分の気質や成長度合いに応じて、キャリアの軌道修正をすることも大事なのだと思いました。

このことに関連して、以前の対談では、HSPの人の適職や退職などについてテーマにしたことがありますので、気になる方は、ぜひ以下のリンクからご覧ください!

【HSP対談vol.1】繊細な性格のHSPの人が向いている仕事や職場の特徴とは?上手な退職の仕方も

さて、キャリアの軌道修正が大事だと言いましたが、私は転職経験がありません。

なので、転職の留意点などを聞いてみたく、次の質問をしてみました。

ここで分かるのは、働き始めは、その環境に馴染むのにとてもエネルギーを使うということです。

著書などにおいては、HSPの人の学習スピードについて、働き始めは遅いということが言われており、共感している方も多い印象を受けます。

【上記画像はクリックすると拡大表示されます】

HSPの人の仕事の学習スピードについて、働き始めが遅い理由は、「職場に馴染むのに大きなエネルギーを使う」ということも挙げられるかと思います。

なので、Lieさんの仰るとおり、自分の6~7割の力で働ける環境を見つけることも大事なのかもしれません。

また、HSPの人は大器晩成型であるため、上記の図のように、仕事を理解し始めると、他人よりも凄い力を発揮するとも言われています。

そのため、長期的なキャリアの視点を持つことも、HSPの人にとっては重要になってきます。

このことについては、以前に記事にまとめたことがありますので、気になる方は、ぜひ以下のリンクからご覧ください!

仕事が向いていないと悩むHSPの人が考えるべきたった1つの視点とは?適職の仕事の条件も解説

さて、働き方については近年多様化しており、会社勤めだけではなく、フリーランスなどの独立した働き方も選択肢として取りやすくなっています。

そこで、疲れやすさとうまく付き合うための働き方をさらに探るべく、次の質問をぶつけてみました。

最近、Twitterなどを見ていると、フリーランスという働き方に憧れを抱く人を多く見受けられます。

だけれども、この会話の中でも分かるとおり、会社勤めにもメリット・デメリットがありますし、フリーランスなどの独立した働き方にもメリット・デメリットがあります。

なので、Lieさんの仰るとおり、自分の状況に合わせて働き方を選択することが大事なのではないかと思います。

また、橘咲希さんが実践されているとおり、会社勤めやフリーランス一辺倒ではなく、組み合わせるような柔軟な働き方も選択肢として念頭に置くことも重要だと思いました。

なお、フリーランスで働かれているHSPの方に対談を実施したこともありますので、独立した働き方が気になる方は、ぜひ以下のリンクからご覧いただければと思います。

【HSP対談vol.5】HSPの才能を活かした働き方とは?フリーランスという働き方も

そして、対談の最後に、お二人からこんなコメントをいただきました。

今回は、社会で甘く見られがちの「疲れ」について、焦点を当てて対談を実施しました。

疲れに対する対処法法についても触れてきましたが、「疲れを甘く見ずに、しっかりと向き合う」ということが、一番基本であり、大事なことであるとも思っています。

そして、お二人のコメントにもあったとおり、「疲れ」は自分の心身の危険を感じるアラームであり、HSPの人の「疲れやすさ」は自分にブレーキをかけることのできる一つの能力だとも考えることができますよね。

私は対談を通じて、HSPの人が「生きづらさ」を軽減するためには、自分の疲れやすさと向き合うことが改めて大事だと思いました。

そして、社会としても、他人や自分の「疲れ」に関して、もっと敏感になることができれば、良い方向に向かうのではないかと思いました。

スポンサーリンク

まとめ

| 【本対談で分かったこと(推測含む)】 ●HSPの人が普通の人より疲れやすいと感じる瞬間とは?

●HSPの疲れの程度と「疲れやすさ」が周囲に伝わらないこととは?

●HSS型HSP特有の疲労におけるツラさとは?

●HSPの人が疲れやすさを対処するための3つの鍵とは?

●HSPの人が疲れやすさとうまく付き合うための働き方とは?

|

スポンサーリンク

おわりに

さて、今回の対談でも、大変有意義な時間を過ごすことができました。

対談にご協力いただいた、橘咲希さん、Lieさん本当にありがとうございました。

この場を借りて、改めてお礼申し上げます。

疲れやすさというのは、人によって大きく差があるにもかかわらず、「疲れた」というと甘えだと思われるため、言いづらい雰囲気にあります。

でも、対談の中でも話題になりましたが、極度な疲れは精神疾患をもたらすこともあり、仕事や生活に大きな支障をきたす場合もあります。

だからこそ、HSPの人が「疲れやすさ」をうまく付き合うことが、「生きづらさ」を乗り越えるために重要だと思いますし、イキイキと働くことにもつながるのではないかと思っています。

そのため、今回の対談では、HSPの人にとって参考になる情報が、たくさんあったのではないかと思います。

今後も、HSPの人にとっての理想の働き方を追い求めるべく、引き続き対談を実施していきたいと思います。

それでは、今回はこの辺で終えたいと思います。

もし、悩んでいる方にとって、少しでもお役に立てたのであれば、大変幸いです。

それでは、また次回も、よろしくお願いいたします!

*2019年8月17日 「疲れやすさ」について病院で診察してもらいました!

※2019年9月21日に、第10回対談を実施しました!

【HSP対談vol.10】非HSPからHSPはどう思われている?

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。