繊細で敏感な気質のHSPに関してよくある10の誤解とは?

HSPとは、生まれつき5人に1人は当てはまる、繊細で敏感な気質の人を指します。(詳しくは、こちらから解説をご覧ください。)

HSPの人は、この繊細で敏感な気質によって、仕事や生活の中で「生きづらさ」を感じる場面が多いと言われています。

そして、自分がHSPだと気づけたことで、正体不明だった「生きづらさ」の原因が分かり、安心した人も多いのではないかと思います。

私もその一人であり、「生きづらさ」とうまく付き合い、自分を成長させるためのきっかけになりましたし、今でも自分を理解するための一つのツールになっています。

さて、私自身がHSPだと知ったときから年月が経ち、以前よりも、HSPの知名度も高くなってきたように思えます。

きっと、自分の「生きづらさ」の正体が分かって、安心された方も多くなってきたのではないかと思い、嬉しい限りであります。

ただ、HSPの概念が一人歩きしてしまい、Twitterなどを見ていると、HSPに関する誤解を散見するようになりました。

残念なことに、HSPに関して誤解を持ったままでいると、せっかく自分をHSPだと知ったとしても、「生きづらさ」を増長してしまうことにもつながりかねません。

そもそもHSPは病気ではないので、自分を守る「盾」にはならず、自分を成長させる「種」にすぎません。

そこで今回は、「生きづらさ」を乗り越えるために、HSPに関する10の誤解とHSPを正しく理解する考え方を紹介します。

なお、今回の記事執筆にあたっては、ベストセラーとなった著書『FACTFULNESS』も一部参考にしております。

HSPに関する誤解とは?

(1)HSPという概念の本来の意義について

私は以前にTwitterでこのようなツイートをしました。

そもそもHSPは病気ではないので、自分を守る「盾」にはならず、自分を成長させる「種」にすぎない。

考え方によっては、「5人に1人」は少数派とはいえないので、「特別」では無いと思うのです。

でも、HSPという「種」をうまく育てることで、良い意味で「特別」になれると思います! https://t.co/hr1NYL48V0

— ぽん乃助@HSP働き方戦略ブロガー (@suke_of_pon) June 29, 2019

このツイートをした理由は、「自分がHSPで生きづらい!」とストレートに他人に主張しても、他人の立場としては受け入れにくく、配慮を得られにくいと考えるためです。

私はうつ病だったときに、周囲に伝えても、誰も助けてくれませんでした。

その経験から、HSPは自分を守る「盾」にはならず、自分を成長させる「種」にすぎないと考えています。

詳しく言うと、HSPは自分のことをよく理解するためのツール(概念)であり、「生きづらさ」とうまく付き合い、自分を成長させるためのヒントだと思っています。

ただ、最近は「HSPは病気ですか?どこで診断してもらえますか?」といった質問を、寄せられることも多くなりました。

でも、HSPは病気ではないため、医者などから診断されるものではありません。

また、自己診断チェックで自分がHSPだと分かったところで、このHSP自体が自分を守るための盾にはなりません。

そのため、何よりも大事なのは、自分がHSPだと分かった後に、いかに生活に工夫を入れていくかという、自らの行動なのです。

以前、HSPに関する勉強会に参加した際に、主催者である渡さん(渡さんのTwitterはこちら)がこのことについて、綺麗にまとめられていました。

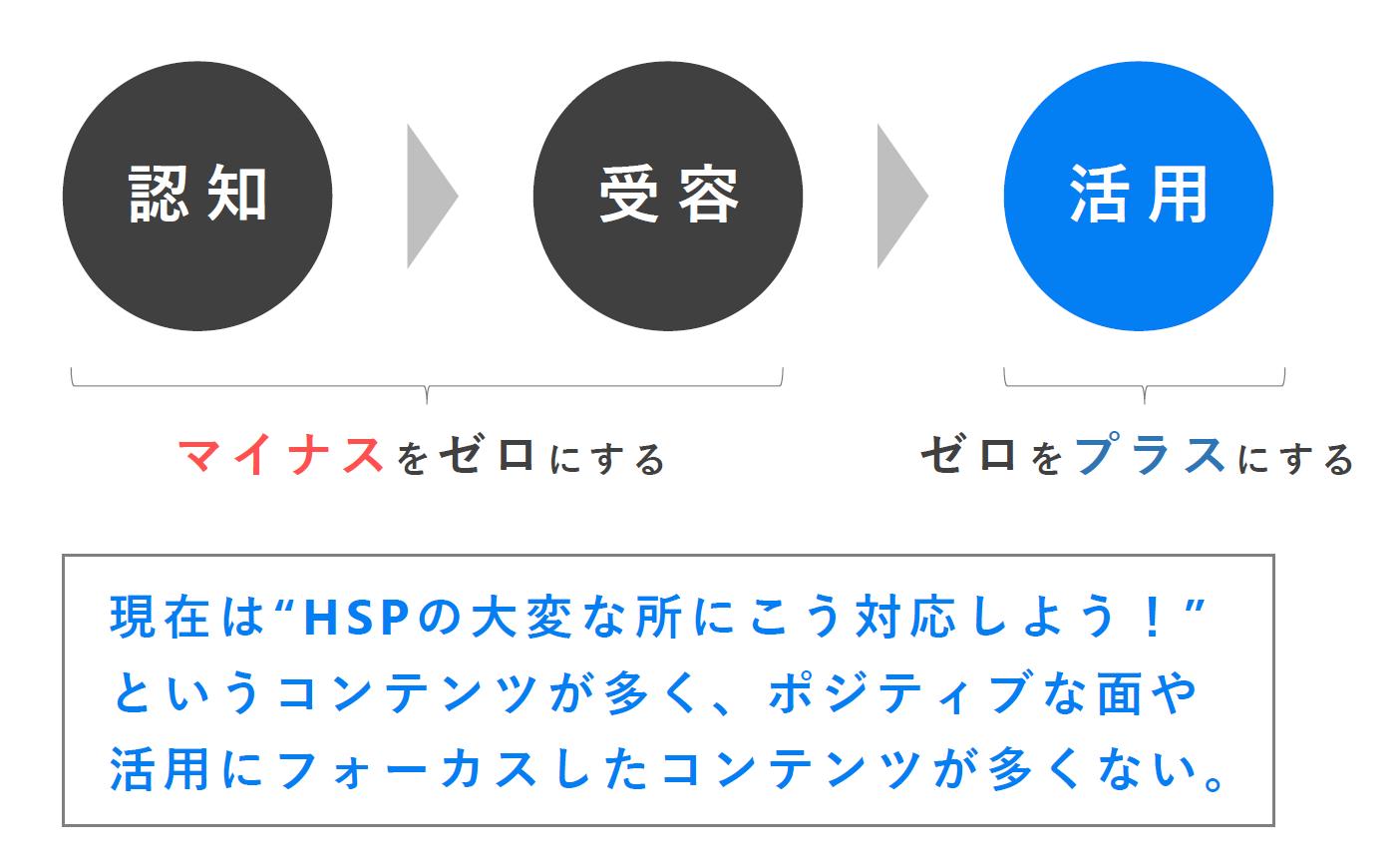

さて、渡さんがHSPに関して整理したこのスライドを踏まえて考えると、HSPの人でも、マイナス・ゼロ・プラスの3段階の状態があることがわかります。

そして、マイナスから一気にプラスに持って行くのは難しく、着実に一歩一歩、HSPである自分自身を受け入れて(マイナスからゼロに近づけ)、HSPの特性を活用する(ゼロからプラスに近づける)ことが、「生きづらさ」を乗り越えるためには重要だと考えられます。

一方で、渡さんのご指摘のとおり、HSPに関する情報は、HSPの特性を活用する(ゼロからプラスに近づける)ものは少なく、HSPである自分自身を受け入れる(マイナスからゼロに近づける)ことが中心になっています。

さらには、HSPは自分の「生きづらさ」を理解して乗り越えるツールではなく、自分の「生きづらさ」を発信するためのツールとして使っているケースも散見するようになりました。

そこで、HSPの理解が広がってきた今だからこそ、HSPに関する誤解を無くし、自分自身とうまく向き合うための考え方が必要なのではないかと考えています。

(2)HSPに関してよくある10の誤解について

さて、先述のとおり、HSPに関する誤解の一つとして、「HSPは病気ですか?どこで診断してもらえますか?」といった質問が寄せられることが多くなりました。

実際には、HSPは病気ではなく、気質にすぎません。

このように、HSPの概念が広がったのは良いものの、HSPというコトバが一人歩きしてしまい、当初のHSPの意義から離れた解釈(誤解)も生まれています。

そこで、私が考える、HSPに関してよくある10の誤解を紹介したいと思います。

| 【HSPに関してよくある10の誤解(本ブログ主の独自考察)】 ①世の中の人を、「HSP」と「非HSP」の2種類に分断して考える。 ②「HSP」の気質によるネガティブな面ばかりを考える。 ③「HSP」の気質によって、今後も仕事や私生活でうまくいかないことばかり起こると考える。 ④「HSP」だから、「この仕事はうまくいかない」と考え込む。 ⑤「HSP」は、5人に1人だから少数派であると考える。 ⑥他の人の「HSP」のうまくいった例やうまくいかなかった例を自分に当てはまる。 ⑦自分は「HSP」だから、「生きづらい」のは宿命だと考える。 ⑧仕事や私生活がうまくいかないのは、「HSP」のせいだと考える。 ⑨仕事や私生活がうまくいかないのは、あの人が「HSP」を理解してくれないからと、他人を責める。 ⑩インターネットや本に書いてある工夫を試してみたけど、「HSP」による「生きづらさ」が改善できなくて焦る。 |

さて、これらの意見はよく見ますが、私はHSPの概念を考え直したときに、これらは「誤解」につながりうると考え方だと思っています。

それでは、このような誤解が生まれるのか?

そして、これらは、なぜ誤解と言えるのか?

これらを、人間の本能になぞって考えてみたいと思います。

スポンサーリンク

HSPを正しく理解するための考え方について

(1)人間が物事に対して誤解が生まれやすい理由と事実を正しく理解するための方法について

先ほどは、HSPに関するよくある誤解について説明してきました。

それでは、誤解が生まれることは悪なのかといわれると、決してそうではありません。

HSPに限らず、人間は本能的に、物事を誤解しやすい性質が備わっているのです。

さらには、世の中のニュースでは事実を極大化して伝えられることが多いので、この社会では人間の誤解してしまう本能はさらに強くなってしまうのです。

この人間の本能をうまく説明し、世の中を正しく見るための考え方をまとめたのが、昨今ベストセラーとなった著書『FACTFULNESS』です。

この本は、実際は世界が良くなっているのに、人間の本能で悪くなっていると感じてしまうことをデータに基づき説明されています。

ベストセラーになっているので、読んだ人も多いかもしれませんが、世の中の事実を正しく理解するにあたって重要なことがまとめられているので、とてもオススメな本です。

さて、この本を参考に、人間が物事に対して誤解を生みやすい理由と事実を正しく理解するための方法を次のとおり、まとめてみました。

| 【人間が物事に対して誤解を生みやすい理由(下記の青字)と事実を正しく理解するための方法(下記の赤字)】 ①分断本能(物事は全て2つに分けられると考える) ②ネガティブ本能(物事の悪い面ばかりを考える) ③直線本能(今と同じペースで悪くなり続けると考える) ④恐怖本能(危険でないことを過剰に恐ろしいと考える) ⑤過大視本能(目の前の数字が一番大事だと考える) ⑥パターン化本能(ひとつの例がすべてに当てはまると考える) ⑦宿命本能(すべてはあらかじめ決まっていると考える) ⑧単純化本能(ひとつの切り口で全てを理解できると考える) ⑨犯人捜し本能(誰かを責めれば物事は解決すると考える) ⑩焦り本能(いますぐ手を打たないと大変になると考える) 参考:著 ハンス・ロスリング他/訳 上杉周作他(2019)『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』日経BP社 |

さて、ここまで見た人は気づくかもしれません。

そう、先ほどまとめた、HSPに関してよくある10の誤解は、ここに青字で紹介した10の本能に対応しているということです!

逆に言えば、ここに赤字で紹介した事実を正しく理解するための方法を使えば、HSPに関して正しく理解することにもつながるということです。

ということで、先ほど紹介したHSPに関してよくある10の誤解を、解いてみることにしましょう。

(2)HSPに関する誤解を解き、正しく理解する

さて、それでは、先ほど紹介した人間が物事に対して誤解を生みやすい理由と事実を正しく理解するための方法に基づき、HSPに関する誤解について、正しい理解を考えてみることにしましょう。

| 【HSPに関してよくある10の誤解(下記の青字)と本ブログ主が考える正しい理解(下記の赤字)について】 ①世の中の人を、「HSP」と「非HSP」の2種類に分断して考える。 ②「HSP」の気質によるネガティブな面ばかりを考える。 ③「HSP」の気質によって、今後も仕事や私生活でうまくいかないことばかり起こると考える。 ④「HSP」だから、「この仕事はうまくいかない」と考え込む。 ⑤「HSP」は、5人に1人だから少数派であると考える。 ⑥他の人の「HSP」のうまくいった例やうまくいかなかった例を自分に当てはまる。 ⑦自分は「HSP」だから、「生きづらい」のは宿命だと考える。 ⑧仕事や私生活がうまくいかないのは、「HSP」のせいだと考える。 ⑨仕事や私生活がうまくいかないのは、あの人が「HSP」を理解してくれないからと、他人を責める。 ⑩インターネットや本に書いてある工夫を試してみたけど、「HSP」による「生きづらさ」が改善できなくて焦る。 |

いかがでしょうか?

きっと、何となく、HSPのことを強く考えすぎてしまい、自分の「生きづらさ」の解決から遠ざかっていた人もいるのではないかと、私は思います。

でも、HSPの人に共通する願いは存在すると思っています。

それは、HSPの人は、みんな「生きづらさ」を乗り越えたいと思っているし、楽しく・幸せに過ごしたいという願いをお持ちなのではないかと考えています。

その証拠に、HSPの皆さんは「生きづらさ」を探求し、自分がHSPだということに気づけたのですから。

だからこそ、HSPの皆さんには、HSPのことを正しく理解して、「生きづらさ」を乗り越えてほしい…と、HSPの一人である私は切に思っています。

さて、このことに関連して、以前にHSPでも仕事や人間関係がうまくいく人とそうでない人の違いを記事にまとめたことがあります。

「生きづらさ」に悩む方は、こちらも参考になると思いますので、ぜひ以下のリンクからご覧ください!

HSPでも仕事や人間関係がうまくいく人とそうでない人の2つの違いとは?

スポンサーリンク

おわりに

さて、今回の記事はいかがでしたでしょうか?

昨今は、HSPの概念が広まってきて、自分の「生きづらさ」の正体を知り、安心された方も多くなってきたのではないかと思います。

その一方で、HSPの誤解も生まれてきていると思ったため、改めてHSPの理解や意義について、考え直してみました。

私は、HSPは正しく理解することによって、「生きづらさ」を乗り越えるためのヒントになると思っています。

なお、今回の記事で紹介したとおり、誤解してしまうこと自体は悪いことではありません。

それは、人間は、物事を誤解してしまう本能が備わっているためです。

ただ、何か悩みを持っているときに、原因を見失ってしまうと、解決から遠くなってしまうことがあります。

だからこそ、今回は著書をもとにして、HSPに関して正しく理解するためのヒントを紹介してきました。

それでは、今回はこの辺で終えたいと思います。

もし、悩んでいる方にとって、少しでもお役に立てたのであれば、大変幸いです。

それでは、また次回も、よろしくお願いいたします!

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。